2020年3月14日15时许,郭文思在北京市东城区一超市内排队结账时摘下口罩,顾客段某某(男,殁年72岁)提醒其应当遵守防疫规定佩戴口罩,引起郭文思的不满,遂将段某某摔倒在地,并用双手击打段的头颈部,致段某某受伤。郭文思在逃离现场过程中,又打伤两名超市员工,后被当场抓获。被害人段某某因颅脑损伤,经救治无效于2020年3月20日死亡。

1.减刑需要什么条件?

(一)阻止他人重大犯罪活动的;

(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;

(三)有发明创造或者重大技术革新的;

(四)在日常生产、生活中舍己救人的;

(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;

(六)对国家和社会有其他重大贡献的。

2017年1月1日实施的《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三条规定,“确有悔改表现”是指同时具备以下条件:

(二)遵守法律法规及监规,接受教育改造;

(三)积极参加思想、文化、职业技术教育;

(四)积极参加劳动,努力完成劳动任务。

2.减刑的限度能有多大?

《刑法》第七十八条第二款规定:

(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;

(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;

(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。

3.减刑的次数、间隔是否有限制?

我国刑事法律并未对减刑的次数作出限制。但对减刑的间隔有明确的法律规定。

确有悔改表现或者有立功表现的,一次减刑不超过六个月有期徒刑;确有悔改表现并有立功表现的,一次减刑不超过九个月有期徒刑;有重大立功表现的,一次减刑不超过一年有期徒刑。

被判处十年以上有期徒刑的,两次减刑之间应当间隔二年以上;被判处不满十年有期徒刑的,两次减刑之间应当间隔一年六个月以上。

无期徒刑减为有期徒刑后再减刑时,减刑幅度比照本规定第二条的规定执行。两次减刑之间应当间隔二年以上。

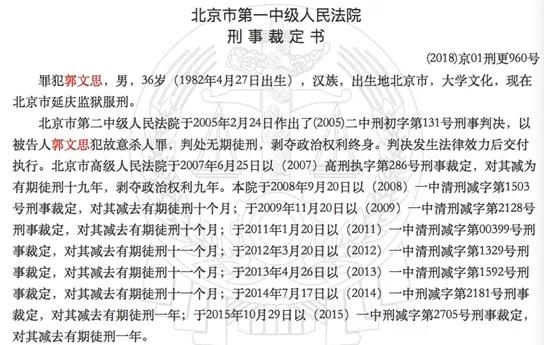

笔者整理了郭文思9次减刑的相关信息,如下:

1 | 2007年6月25日 | 北京市高级人民法院 | 无期徒刑减刑为有期徒刑19年 |

2 | 2008年9月20日 | 北京市第一中级人民法院 | 10个月 |

3 | 2009年11月20日 | 北京市第一中级人民法院 | 10个月 |

4 | 2011年1月 20日 | 北京市第一中级人民法院 | 11个月 |

5 | 2012年3月 20日 | 北京市第一中级人民法院 | 11个月 |

6 | 2013年4月 26日 | 北京市第一中级人民法院 | 11个月 |

7 | 2014年7月 17日 | 北京市第一中级人民法院 | 11个月 |

8 | 2015年10月29日 | 北京市第一中级人民法院 | 12个月 |

9 | 2018年11月21日 | 北京市第一中级人民法院 | 6个月 |

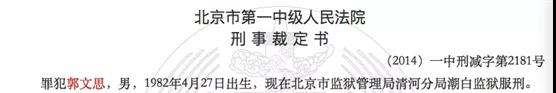

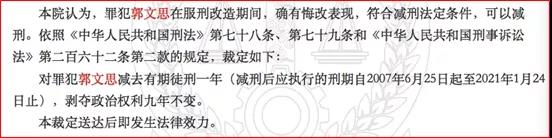

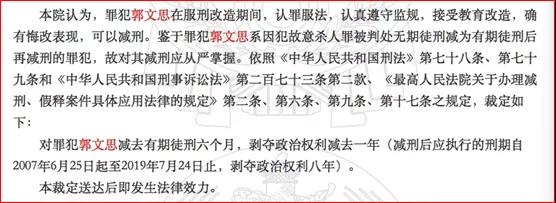

笔者从公开途径查询到郭文思9次减刑中的2次减刑的裁定书,根据裁定书的内容可以发现,郭文思的减刑是因为其在服刑改造期间确有悔改表现,能够认罪服法,服从管理、积极改造。笔者并未能得知其他7次减刑的裁定书,但笔者推测,也许郭文思正是凭借“确有悔改表现”,成功获得9次减刑,从无期徒刑的杀人犯减刑到实际服刑不到15年出狱。

笔者认为,单纯从减刑的间隔期限、减刑的幅度、减刑的理由和程序、以及减刑后实际执行刑期等形式上看,很难说郭文思的减刑违背了相关法律规定。但是,郭文思毕竟是因故意杀人罪被判处无期徒刑的,对他的频繁减刑,笔者认为还是有悖于宽严相济的刑事政策。最高人民法《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》规定,对于因犯故意杀人、爆炸、抢劫、强奸、绑架等暴力犯罪,致人死亡或严重残疾而被判处死刑缓期二年执行或无期徒刑的罪犯,要严格控制减刑的频度和每次减刑的幅度,要保证其相对较长的实际服刑期限,维护公平正义,确保改造效果。此外,根据最高人民法院《在审理故意杀人、伤害及黑社会性质组织犯罪案件中切实贯彻宽严相济刑事政策》规定,“注重法律效果与社会效果的统一。比如在刑罚执行过程中,对于故意杀人、伤害犯罪及黑社会性质组织犯罪的领导者、组织者和骨干成员就应当从严掌握减刑、假释的适用,其他主观恶性不深、人身危险性不大的罪犯则可以从宽把握。”